|

Fu detta "montagna" per

le sue dimensioni e per la complessità dell'opera, famosa non tanto per

il soggetto, allora piuttosto ricorrente, della vita di Cristo e della

Madonna, quanto per la ricchezza di scene e di personaggi. Tra i tanti

gruppi di cui si componeva figuravano due interi presepi, una fuga in

Egitto, venticinque giochi d'acqua, quattro cappellette e molte

figurazioni relative alla Passione, alla Crocifissione e alla

Flagellazione.

In questo stesso secolo Genova non è da meno; la sua produzione, a

differenza di Trapani, non presenta alcuna peculiarità, ma la qualità

dell'incisione è eccellente e 1'attività abbastanza diffusa. Gli

specialisti sono più di 150, mentre le maestranze addette alle operazioni

per la lavorazione dei grani (taglio, tornitura, pulitura, foratura) sono

numerosissime e particolarmente attive nell'entroterra di Val Bisagno e

Val Polcevera.

La produzione "commerciale" di Genova veniva assorbita

prevalentemente dall'India, dalla Spagna, dall'Armenia, le quali pero

costituivano solo i centri da cui i manufatti prendevano altre

destinazioni. L'arte dei "corallieri" genovesi, molto ben organizzata,

era suddivisa tra "mercatores", cioè commercianti per lo più

borghesi, e "artifices", lavoranti della plebe. L'importanza di

questa estesa categoria si rileva dal fatto che, fin dal 1477, essa aveva

chiesto al Governo la propria " universitas ", sottoposta a

regole fisse dalla stessa formulate.

Tali regole, dette "capituli", approvate solo nel 1492 e

successivamente modificate, disciplinavano l'attività e i rapporti tra

gli addetti, compresa l'assistenza reciproca, ed i doveri da rispettare.

Ad esempio, ogni sabato due "maestri" dovevano andare in giro

tra i corallieri raccogliendo le loro "elemosine". una meta era

devoluta alle giovani da marito, l'altra metà ai poveri ammalati e alle

partorienti, sempre appartenenti a quell'arte. Coloro che si fossero

rifiutati di adempiere a tale dovere venivano puniti con un'ammenda di ben

3 lire.

Nel 1500 si trasferì nella città ligure il maestro Filippo Santacroce,

oriundo di Urbino, il quale portò 1'incisione a quel livello artistico

che rese Genova uno dei capisaldi della scultura di corallo. La città non

aveva molto da invidiare a Trapani tanto che, quando Andrea D'Oria volle

donare a don Diego di Cordova coralli scolpiti, non dovette rivolgersi

altrove bastandogli attingere ai lavori del valente Santacroce.

L'uso del corallo, sempre molto diffuso, diveniva anche più

differenziato: dalla medicina all'ornamento, all'arte.

Alla prima si destinava il corallo "terragno", mentre il resto

andava ai soliti "paternostri ", alle olivette e alle nascenti

opere di scultura, delle quali qualche esemplare venne prodotto, oltre che

a Genova e Trapani, anche a Napoli, Venezia, Parigi, Norimberga. |

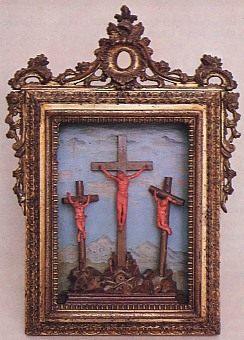

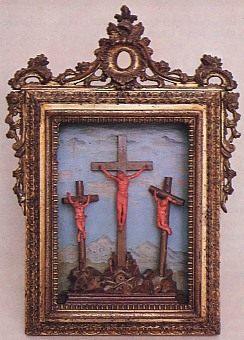

Capezzale di argento dorato e corallo.

Trapani - Sec. XVII - Coll. privata

"Cristo tra i ladroni" - Lavoraz.

siciliana

Sec. XVII - Museo Liverino

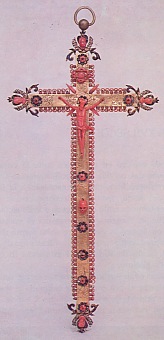

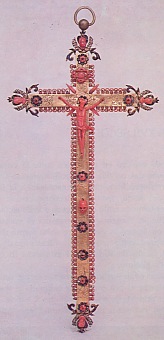

Crocifisso su rame dorato e corallo "Sciacca"

Trapani Sec. XVII - Museo Liverino

|