|

«...

vari rami di lave formaronsi nell’alto del vulcano. Nella medesima

vetta si fecero pure molte fenditure, ove durante qualche giorno il

fuoco traboccava violentemente. Si osservano in questa tavola due rami

di lave essersi trasportati verso il mezzogiorno. Diede fuoco fino a

tutto il mese di Ottobre. Avvertironsi pure de’ tremuoti nelle

vicinanze del Vesuvio ...».

Lo

stesso fenomeno eruttivo è descritto nel seguente brano del Duca della

Torre (1795), il quale afferma anche che su di esso non esiste alcuna

documentazione scritta:

«Cominciò

circa la metà di Settembre (1790), formando diversi rami di lava sopra

la sommità del vulcano; nel quale si fecero varie crepature, e tutte

gettavano fuoco in alcuni giorni con molto impeto, ed in altri con poco.

Due rami di lava si dilungarono per un lungo tratto verso la parte di

mezzogiorno. Durò il fuoco fino alla fine di Ottobre, e fu accompagnato

da diversi scotimenti di terra nei soli contorni del Vesuvio. Di questo

incendio non vi è relazione stampata ...».

Effettivamente

su questa eruzione, che possiamo definire intraciclica, nulla si conosce

a tutt’oggi, ma è verosimile credere che si sia trattata di una

eruzione stromboliana, forse più intensa delle altre, comunque facente

parte della normale attività stromboliana del ciclo eruttivo in atto.

Ciò deriva dall’interpretazione del seguente brano di Vigee (1790) e

da una gouache dell’eruzione attribuita al D’Anna (fig. 5).

«...

raggiungere un altopiano dal quale riuscimmo a vedere una immensa colata

di lava scorrere proprio sotto i nostri piedi ... Quella volta il

vulcano era più furioso che mai, ma non distinguendosi di giorno il

fuoco, vedemmo uscire dal cratere, frammisto a nubi di cenere e di lava,

solo un enorme fumo biancastro ... Finalmente venne la notte, e il fumo

si trasformo in fiamme ... Fasci di fuoco che si proiettavano fuori dal

cratere in rapida successione, lanciando da ogni parte pietre

arroventate, che ricadevano con fragore. Contemporaneamente dalla cima,

una cascata di fuoco scorreva in discesa percorrendo una superficie di

quattro o cinque miglia. Anche un ’altra bocca del vulcano posta più

in basso era infiammata ... La folgore che dirompeva dal centro della

montagna faceva rimbombare tutti i dintorni, talché la terra tremava

sotto i nostri passi ...». Vigee (1790).

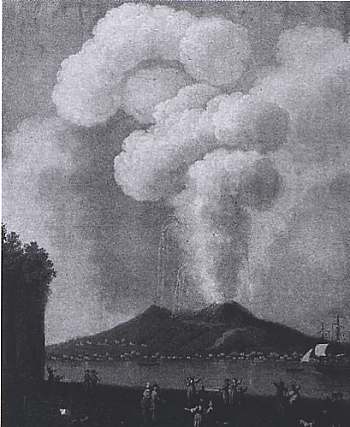

Fig.

5 –

Gouache di Alessandro D’Anna della fine del ’700 mostrante il

Vesuvio in eruzione nel 1790.

Da

tutti questi brani e da quelli che seguono immediatamente si evince,

inoltre, che l’attività eruttiva doveva essere limitata alla zona

craterica e per lo più era ricostruttrice del cono vesuviano andato

distrutto con l’esplosione del 1779. Quindi le aree pedemontane, e

forse le stesse popolazioni residenti, non risentivano di questa

attività eruttiva. E’ ovvio allora che chi descriveva lo stato del

vulcano in questo periodo, sia stando dalla falda settentrionale che da

quella costiera, non aveva un’idea precisa di quanto accadeva alla

sommità del cratere e pertanto dichiarava, come si riporta di seguito,

che lo stato di inattività del vulcano perdurava da circa 15 anni.

«...

Non sono ancora 15 anni (riferendosi all’eruzione del 1779; N.d.R.),

che le campagne e gli edifizi di

Ottajano furono devastate dalla gran copia di pietre infocate lanciate

dall’ignivome monte ...». Anonimo (1794 b).

... Dalla memorabile eruzione del 1779 ... fino a questa (eruzione del

1794; N.d.R.) ... non n’è avvenuta veruna notabile ...». Scotti

(1794).

L’attività

eruttiva intracraterica degli ultimi due anni che precedettero l’eruzione

del 1794 è ben documentata dal seguente brano di Tata (1794):

«...

Erano scorsi circa due anni, dacché non era seguita alcuna esplosione di

lava, neppure dalla sommità del cono. Ne mesi di Maggio e di Giugno

dell’anno scorso(1793; N.d.R.) vi fu appena una continuazione, che

durò qualche tempo, di quei soliti spruzzi di scorie semiliquide, mentre

in un lato del cratere verso il Nord del cono vi era un piccolo volume

di lava in ebollizione, che non uscì mai dal suo recinto, benché i muggiti, che si udivano, fossero stati molto imponenti ... Da questa

epoca in poi il Vesuvio non fece altro, ch’eruttar fumo ... a riprese

... qualche volta arena e cenere, finché tutto il cratere si livellò in

modo, che rappresentava una quasi perfetta pianura; e infine cessò anche

di gettar fumo ...».

Questo

brano di Tata ci testimonia che la depressione intracraterica, formatasi

a seguito dell’esplosione del 1779, era ormai del tutto colma e

livellata e lo stesso cono era ormai ricostituito totalmente. Ma una

idea più precisa di quale potesse essere la morfologia del cono e del

cratere prima dell’eruzione del 1794 si può avere, oltre che dalle

figg. 4 e 5, anche dalla fig. 22 (in realtà la tav. VIII di Hamilton,

1795). Inoltre, si riscontra una carenza di informazioni circa le

dimensioni del cratere e del cono vesuviano; a tal proposito, solamente

il seguente brano riporta una breve descrizione della forma e delle

dimensioni del cratere prima dell’eruzione:

«...

La sommità ignivoma ha la forma d’un bacino un poco ovale, il cui

diametro per la direzione di Est ad Ovest ha da circa 300 tese (circa

585 m; N.d.R.) e ne ha 100 (circa 195 m; N.d.R.) di profondità ...».

F.M.D.C.A.T. (1994).

Come

si osserva, tali parametri non sono poi così dissimili da quelli

attuali. |