|

imponenti

lahars, causati dalle abbondanti piogge che dilavarono dai versanti del

complesso vulcanico una massa consistente di piroclastiti poggiate in

modo instabile, che raggiunsero e distrussero quasi tutti i centri

abitati ubicati alle falde dell’edifico vulcanico.

L’attività

post-1631

Dopo

l’eruzione del 1631 il Vesuvio è stato attivo quasi ininterrottamente

fino al 1944, data dell’ultima eruzione. L’analisi delle

innumerevoli cronache storiche, affiancate da osservazioni e misurazioni

scientifiche, in modo sistematico dal XIX sec., ha permesso di notare

una certa ciclicità nel comportamento del vulcano (Nazzaro, 1985; 1997)

che si è manifestato con una costante ripetizione delle seguenti fasi:

1. inizio dell’attività vulcanica con la formazione di un conetto all’interno

del cratere che si accresce per lancio di scorie (attività

stromboliana), alternata a tranquille effusioni laviche che invadono

tutto il fondo craterico e ne innalzano il livello (attività

hawaiana);

2. colmamento del cratere con trabocco dall’orlo di piccole colate

laviche ed innalzamento del cono vesuviano; questa fase può a volte

essere interrotta da eruzioni intermedie, con esplosioni di bassa

e media energia seguite da fuoriuscita di lave dal cratere o da bocche

createsi lungo fratture esterne al cono vulcanico ma sempre in

prossimità del cratere (bocche subterminali);

3. quando i materiali non riescono più a contenere la pressione troppo

elevata del magma saturo di gas, allora si verifica l’eruzione

parossistica finale questa è caratterizzata da energia me- dio-alta

che si esaurisce in pochi giorni, dopo aver espulso notevoli volumi di

lave, ceneri e lapilli con forti esplosioni al cratere centrale; le

esplosioni possono provocare la distruzione parziale del cono

precedentemente costruito generando temporaneamente una depressione

craterica più o meno allargata; i detriti

derivanti dal crollo delle pareti crateriche vanno ad intasare la parte

alta del condotto eruttivo ostruendolo;

4. segue un periodo di riposo o di inattività della durata media

di 7 anni, durante il quale il condotto è ostruito e solo una leggera

attività fumarolica all’interno del cratere svuotato è presente. I

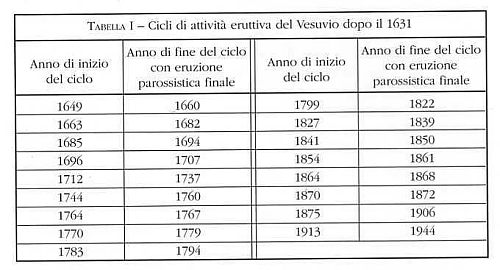

cicli eruttivi determinanti la fase interpliniana tra il 1631 ed il 1944

sono stati 17 (Tab. I). Alcune eruzioni finali si sono generate da

fratture eccentriche, al di sotto dei 500 m di quota, ed hanno dato

luogo a coni di scorie allineati ed effusioni laviche. Di queste

eruzioni le più importanti negli ultimi secoli sono state quelle del

1760, del 1794 e del 1861.

L’ultimo ciclo, durato 31 anni, è iniziato dopo 7 anni di riposo e si

è concluso con l’eruzione parossistica finale del marzo 1944 (Pesce R. Rolandi, 1994). Da quella data il Vesuvio

è in stato di quiescenza: un

tempo molto più lungo dei precedenti periodi di riposo. Questo

significa che il suo attuale stato non può più essere inquadrato nella

normale successione ciclica di fenomeni eruttivi descritta

precedentemente. In tal caso, è verosimile che la ripresa dell’attività

vulcanica vesuviana si |