|

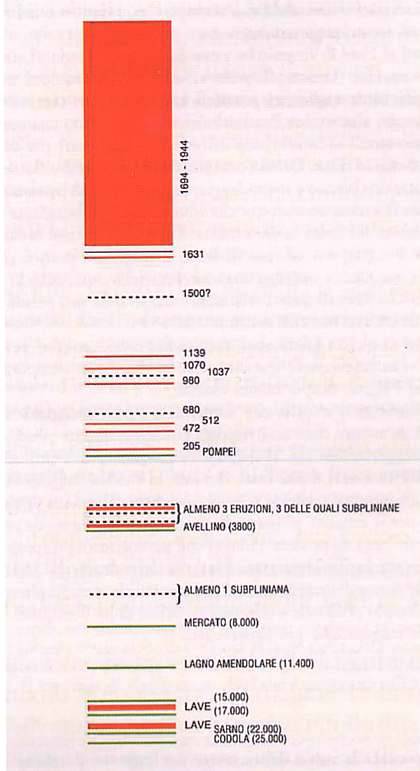

Fig.

3 –

Cronologia schematica delle principali eruzioni del Somma- Vesuvio (dis.

modif. da: Gasparini R Musella, 1991). In verde sono rappresentate le

eruzioni pliniane. In rosso le eruzioni che hanno dato lave ed il

periodo eruttivo interpliniano 1631-1944. In tratteggio sono indicate le

eruzioni di dubbia attribuzione cronologica. Le date in parentesi

indicano 1’età delle eruzioni a partire dal presente; quelle non in

parentesi indicano 1’anno dell’era cristiana in cui e avvenuta 1’eruzione.

possediamo

la descrizione più antica, appunto quella tramandataci da Plinio il

Giovane nelle sue lettere a Tacito. Essa e di fondamentale importanza

anche per l’archeologia dei paesi vesuviani: fu la causa della morte

di oltre 2000 persone e del seppellimento o della distruzione di

numerosi centri abitati romani che sorgevano alle falde del vulcano, tra

cui Pompeii, Herculaneum e Stabiae. L’attività eruttiva

continuo negli anni successivi (fig. 3) caratterizzando una fase

interpliniana costituita da eventi eruttivi di moderata energia e di

tipo misto culminanti, nel 472 d.C., con una grande eruzione subpliniana

nota come "eruzione di Pollena", caratterizzata dalla

emissione di imponenti colate piroclastiche e nubi ardenti. Meno

conosciuta e l’attività del Vesuvio durante l’epoca medioevale

(fig.3), perché sono scarse e di dubbia attendibilità le fonti scritte

che danno informazioni di eruzioni vesuviane avvenute in questo periodo.

Secondo alcuni autori (Rosi R Santacroce, 1986; Rolandi R Russo, 1989),

sono storicamente accertate solo undici eruzioni accadute prima del

1631, ma gli affioramenti sul terreno di vulcaniti rapportabili a queste

eruzioni sono comunque scarsi e di dubbia attribuzione cronologica.

Tuttavia sembra ormai accertato che l’eruzione, a carattere

essenzialmente esplosivo, avvenuta nel 1139 probabilmente chiuse un

lungo periodo di eruzioni caratterizzanti la fase interpliniana seguita

all’eruzione del 472 d.c. Quindi una lunga inattività sembra aver

caratterizzato il vulcano vesuviano dal 1139 al 1631, quando con una

nuova ed imponente eruzione subpliniana, sicuramente la più disastrosa

del millennio, il Vesuvio riprese la sua normale attività eruttiva. L’eruzione

del 1631, secondo alcuni autori (Rolandi R Russo, 1993; Rolandi et al.,

1993; Rosi et al., 1993), fu senz’altro esplosiva ed emise una gran

quantità di vulcaniti da caduta aerea (lapilli e ceneri), che si

depositarono verso settentrione, e da flusso piroclastico, che scorsero

invece lungo il versante costiero alterando la topografia dei luoghi. La

contemporanea fuoriuscita o meno di lave e ancora oggetto di

discussione. L’effetto più imponente di questa eruzione fu la

decapitazione del precedente cono vesuviano, che risultò abbassato di

ben 450 m, con formazione di un nuovo cratere, molto svasato (Nazzaro,

1989). La fase finale dell’eruzione fu caratterizzata da |