|

Il suo scopo era di aiutare e di

agevolare ogni attività direttamente o indirettamente connessa al

corallo. Infatti, tra 1’altro doveva rifornire le barche di spago e di

funi, di "biscotti" a prezzo di costo, oltre che di anticipare

alle stesse ogni spesa occorrente durante la stagione di pesca.

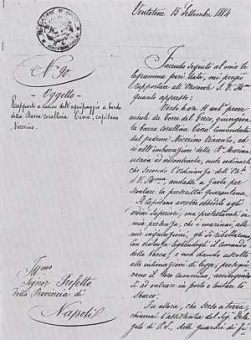

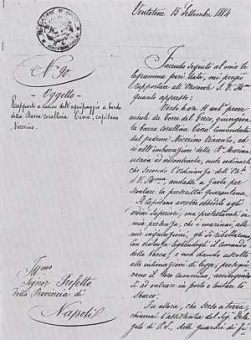

Rapporto

datato 15 settemre 1884 indirizzato

al Prefetto di Napoli: si espone 1’atteggiamento

tenuto dall’equipaggio della "corallina" "Cina",

che rifiuta il divieto di attracco a Ventotene

e 1’ingiunzione di quarantena a

Gaeta

Le era fatto obbligo

di aprire, con onere a proprio carico, una fabbrica per la produzione di

funi occorrenti alla pesca e un’altra, naturalmente, per la

lavorazione del grezzo.

La «Compagnia» aveva 1’esclusiva della compra- vendita del corallo e

se ai pescatori era assoluta- mente proibito cederlo ad altri, essa era

tenuta ad acquistarlo tutto ad un prezzo definito da dieci esperti.

La Società avrebbe poi provveduto a vendere sia il grezzo che il

lavorato, agevolandosi di esenzioni fiscali su quello esportato.

Purtroppo, pero, 1’impegno dei Borboni nel voler dare un certo

sollievo alla pesca e 1’impulso iniziale alla lavorazione « in loco

», non dettero il risultato auspicato. Come era fallita la

regolamentazione della pesca prevista dal «Codice Corallino»,

promulgato nello stesso 1790, cosi falliva la possibilità di togliere

Torre dallo stato di inferiorità rispetto a Genova e a Livorno.

Qui viene da chiedersi: fu un fallimento dei Borboni o dei torresi, i

quali, come tutti i meridionali, mal sopportano leggi e regolamenti?

Comunque da questi fallimenti i corallini si ritrovarono al punto di

partenza, a quella condizione di sempre, denunciata già dal giurista

Michele De Iorio nel 1788. |

Con ottimismo credeva nella validità

di una « Compagnia del Corallo »: « ...noi che siamo i padroni di

questo tesoro lo portiamo in tributo a Livorno

piangendo, pregando, implorando misericordia da quei negozianti ebrei,

in mezzo a mille spese e mille avarie ». In alcuni periodi, anche dell’800,

cio che maggiormente opprimeva i pescatori era il pochissimo danaro di

cui solo raramente disponevano, benché fossero «padroni» dei loro

gozzi: per «armare a corallo», infatti, erano sempre costretti a

ricorrere a prestiti al « cambio marittimo » che, se in teoria si

aggirava sul 20-25%, in pratica arrivava anche al 50%. I debiti venivano

saldati a chiusura di «stagione»; quando, pero, non si riusciva a

vendere subito il raccolto, la situazione diveniva drammatica e le

conseguenze si protraevano per anni. Cosi accadde ai Loffredo nel 1820:

« La pesca fu eseguita in Corsica; del ricavato non si poté conoscere

la somma perché venne portato a Livorno e cola rimase invenduto per due

anni. E perché occorreva pagare le somme e gli interessi maturati si

dove pignorare su quella piazza ».

Erano episodi piuttosto frequenti, dovuti anche al disuso dell’ornamento

di corallo verificatosi dopo la caduta di Napoleone. Per 1’incertezza

di portare «il pane a casa», molti disertarono, in quell’epoca, l’attività

di pesca e tra questi i Loffredo, che nel 1830 pensarono di sbarcare il

lunario in tutt’altro modo:

«Pochi erano quelli che si davano di ciò premura (cioè di attrezzarsi

per la pesca, n.d.a.); noi si pensò di trovare altro mezzo per vivere.

Pensammo io e i fratelli di andare sulla spiaggia di Salerno a

raccogliere la legna da fuoco per venderla. Venuto maggio, poi, osservammo

anche che due barche caricavano pomodori per portarli alle città di

Roma e di Livorno e risolvemmo a fare l’istesso anche noi».

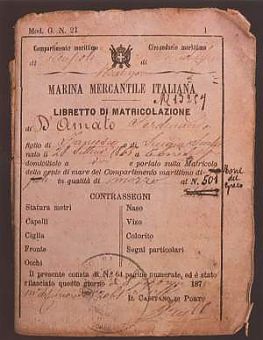

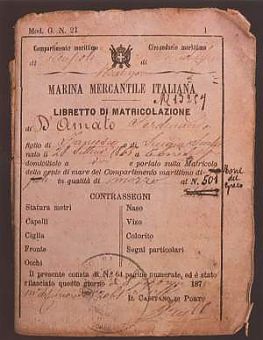

Libretto

matricolare di Ferdinando D’Amato

di Torre del Greco, imbarcato su una "corallina"

all’età di 10 anni e 8 mesi (1876) |