|

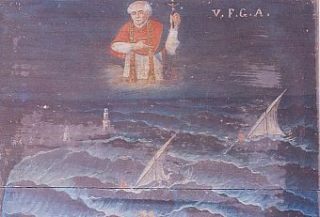

Guarigione del marinaio torrese Luca

Velardi.

Sono 23 le tavolette conservate nella sua casa.

Vi partecipavano i collegiali, i frati

cappuccini, i chierici e i confratelli delle congregazioni dell’Assunta

e del Santissimo Sacramento che

accompagnavano la statua della Madonna con le torcette.

La festa dell’Immacolata Concezione era solennizzata a Torre non 1’8

dicembre, ma il 29 settembre, ricorrenza di san Michele, quando

ritornavano i marittimi dalla pesca del corallo, quale devoto omaggio

dei Torresi alla Vergine Imma- colata. La devozione all’Immacolata era

antica e nella parrocchia di Santa Croce vi era una bellissima cappella

a lei dedicata, molto frequentata, specialmente dalle donne.

Il beato la rinsaldo con una novena in suo onore e facendo costruire

subito la statua dell’Immacolata che, durante 1’eruzione del 1794,

era andata distrutta. La festa e la processione dell’Assunta si

tenevano il 15 ago- sto ed erano sostenute dalla Congregazione dello

stesso titolo. Con la nota eruzione del 1794, essendo stato distrutto l’ora-

torio della Congregazione, la novena si tenne temporaneamente nella

chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, coadiutoria della parrocchia di

Santa Croce.

Ex

voto dello scampato naufragio

Vincenzo Romano accordo il permesso, sia da economo curato che da

parroco, della festa e processione. Nel decennio francese fu sospesa la

festa e la processione, ripresa poi nel 1816. Sospesa di nuovo « per

giusti motivi », fu ripresa nel 1823 senza interruzione fino alla morte

del Romano e proseguita dopo con l’approvazione del nipote, don

Felice, eletto parroco di Santa Croce.

Un’altra festa mariana si svolgeva a Torre del Greco 1’8 settembre

(ricorrenza della Natività della Vergine), poi trasferita all’ultima

domenica del mese nella cappella di Santa Maria di Costantinopoli.

Secondo la tradizione, all’origine della devozione sarebbe stata un’immagine

della Vergine con il Bambino in grembo, ritrovata nei pressi della costa

africana da tale Andrea Maldacena di Torre, «famoso corsaro e flagello

dei Turchi». Ritornato in patria, il Maldacena avrebbe donato la statua

al principe di Stigliano, signore di Torre del Greco, che aveva poi

edificato la chiesa per soddisfare la

devozione degli abitanti per quell’immagine.

La cappella che era stata effettivamente eretta dai Carafa, principi di

Stigliano, fu a lungo amministrata dai governatori della chiesa

parrocchiale di Santa Croce e poi ceduta al Pio Monte dei Marinai, nella

seconda meta del Seicento ’4. Nel 1817, quando Vincenzo Romano era

parroco, fu istituita in detta chiesa dal sacerdote Gerardo Palomba,

cappellano di bordo, l’aggregazione al Santissimo Cuore di Gesù.

Don Gerardo, inoltre, «per vieppiù infervorare la devota gente alla

venerazione» fece fare un bel quadro in Roma e lo fece benedire dal

beato, «che fu il primo ascritto alla pia opera». Nella chiesa di

Santa Maria del Carmine si venerava poi « un’assai mirabile

immagine» della Madonna sotto questo titolo.

La devozione popolare per quest’ultima, gia ma- nifestatasi nel XVI

secolo ebbe grande impulso in seguito alla peste del 1656. La chiesa

dell’antico convento era ormai abbandonata, dopo la soppressione

innocenziana del 1652, resasi necessaria per le condizioni in cui

versava 1’intero complesso a seguito dell’eruzione del 1631. Durante

la peste molti cadaveri vennero lasciati senza sepoltura all’interno

della chiesa, finche la Vergine, secondo la tradizione, non apparve due

volte in sogno ad un contadino, lamentando che la chiesa a lei dedicata

e gia preservata dalla lava, fosse stata tramutata « in abominevole

stanza d’ossa e carnami».

A seguito di ciò, il parroco di Santa Croce provvide a far liberare la

chiesa dai cadaveri che furono seppelliti non lontano, in una località

dove fu successivamente edificata la cappella di Santa Maria del Pianto.

Diffusasi la notizia della miracolosa apparizione, la devozione per 1’antica

immagine ebbe un grande impulso: gli appestati si facevano ungere con

olio della lampada che vi ardeva dinanzi; molte donne lasciavano, in

segno di ringraziamento per le grazie ricevute, vesti e ornamenti,

anche preziosi, per adornare il

simulacro della Madonna. In seguito, fu istituita una mastria che

curasse la ricostruzione della chiesa e fu ripristinata la processione.

La spinta della devozione popolare fu tale da consentire anche il

ritorno dei carmelitani, che andarono via definitivamente nel 1809 a

causa del decreto di soppressione dei conventi ". Il beato era de-

voto della Madonna del Carmine e in fin di vita ricevette « le

indulgenze dell’abitino del Carmine a cui era iscritto». Durante la

vita predico spesso nella festa del Carmine.

Un’altra festa mariana si svolgeva nella cappella di Santa Maria la

Bruna il secondo giorno dopo Pentecoste; ad essa i fedeli partecipavano

con «concorso mediocre », secondo le affermazioni del parroco Raiola.

Le grandi calamita pubbliche che funestarono gli anni in cui visse

Vincenzo Romano furono numerose e misero a dura prova la sua fibra di

uomo e di apostolo. Carestie, epidemie, eruzioni vesuviane si

susseguirono o si alternarono rendendo oltremodo difficile la vita degli

abitanti di Torre del Greco, che mai si arresero di fronte a questi

tragici avvenimenti.

Nel 1764 imperverso una terribile

carestia che provoco la mancanza anche delle cose più necessarie, come

il pane. Le pestilenze in genere erano procurate da quelli che erano

reduci dalla pesca del corallo sulle coste africane e rimanevano

contagiati. « Nel 1815 vi fu in Torre la pedecchiaia, ed il Venerabile

si presto senza indugio ed a preferenza accorreva ai poverelli ai quali,

quando poteva, lasciava danaro per le medicine ed altro». Ma le

calamita che maggiormente funestarono Torre del Greco furono le eruzioni

vesuviane che videro ogni volta protagonista il beato.

|

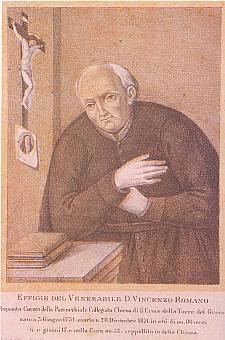

Il Beato in un incisione di

fine secolo XIX

Al tempo del suo ministero il Vesuvio fu in continua attività eruttiva.

Il timore e lo spavento invase tutti e ognuno credevasi or ora essere

arso; molta gente torrese trasse in fretta, tremante e piangente presso

di lui a quell’imminente pericolo. Vincenzo da ciò prese occasione ad

eccitarla negli atti di penitenza e chiedere perdono a Dio dei propri

falli. Si dileguo la nube, e ciascuno fiducioso ritorno alla propria

casa».

Ma 1’eruzione che maggiormente danneggio Torre fu quella del 1794, che

in breve tempo distrusse quasi completamente la città. Anche 1’antica

chiesa parrocchiale di Santa Croce, una delle più belle dell’archidiocesi,

fu seppellita dalla lava. Resto in piedi solo il massiccio campanile,

sotterrato per meta, come 1’albero ancora visibile di una nave che

affonda.

La popolazione torrese in preda a uno spavento senza pari tra grida e

pianti ininterrotti, cerco rifugio a Castellammare di Stabia, Cava dei

Tirreni, Sorrento ed altri paesi vicini. La maggior parte degli

ecclesiastici si era ricoverata a Napoli per chiedere aiuto al cardinal

Capece Zurlo e al re Ferdinando IV. Le vittime dell’eruzione furono

circa 15, per lo più anziane e malate, incapaci di mettersi in salvo,

tra cui un sacerdote.

Il parroco Gennaro Falanga, ormai anziano e inabile, si era ritirato in

una sua casa di campagna ed aveva suggerito al cardinale il nome di don

Vincenzo Romano. Cosi questi, costretto ad ubbidire, fu il ricostruttore

materiale e spirituale della parrocchia, che guido prima da economo cu-

rato e poi da preposito curato. All’eruzione del 1794 tennero dietro

quelle del 1804, 1805,

1810, 1813, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821,

1822, 1831.

In mezzo a tutte queste calamita Vincenzo Romano mai di- serto il campo.

Testimonio un fedele: « Mi ricordo che il Servo di Dio non si e

allontanato mai dalla sua residenza, ed ancora quando tutti fuggivano

per 1’eruzione del Vesuvio, il Venerabile non si allontanava mai dalla

parrocchia. E ricordo ben’anche che nel celebre terremoto di Sant’Anna

nel 1805, mentre tutti dormivano in campagna per la paura, il Venerabile

non si allontano, e mi incoraggiava a starmene in casa a dormire».

Accanto al beato, vi fu in quella circostanza un altro grande santo:

Francesco Saverio Bianchi che esorto tutti a pregare Dio per allontanare

questo flagello. Vincenzo Romano raccolse 1’invito e in una predica

mensile ai sacerdoti tratto del compito di mediatori tra Dio e il popolo

dicendo loro: «La terra tutta e inondata dal torrente d’iniquità;

queste provocano lo sdegno di Dio e ci tirano addosso ogni sorta di

castighi; e già li sta patendo questo nostro paese, ed in mare, essendo

stati molti nostri marinari chi predati da turchi, chi ammazzati e chi

infettati dall’aria contagiosa son passati all’altra vita, ed in

terra, nelle campagne essendo state più massarie devastate dalla lava

vesuviana e in mezzo all’abitato, dove si vede buona parte di nostri

cittadini oppressi dalla povertà e da altri guai... ed il fuoco che al

presente fa spaventevole fragore nel monte Vesuvio par che ci minacci e

sterminio e rovina, e chi riuscirà a fermare 1’impetuoso torrente di

ogni sorta di enormi peccati?...

Non si sa: a noi, a noi sacerdoti che siamo i mediatori tra Dio e il

popolo s’appartiene». La testimonianza del nipote don Felice Romano

coglie bene l’animo del beato durante le funeste eruzioni vesuviane:

Il Venerabile Vincenzo più che mai dimostro la sua cristiana speranza,

la sua fiducia in Dio e nei meriti di Gesù Cristo nelle tristissime

circostanze nelle quali il Vesuvio con 1’eruzione di la- ve di fuoco

portava dappertutto lo spavento, la desolazione, la distruzione. Egli

pero non si scoraggiava, ma convocato subito il clero ed il popolo

inter vestibulum et altare, si affidava all’arme più possente per

abbattere 1’inferno, al mezzo più efficace per

calmare lo sdegno di Dio, alla chiave più facile dei divini tesori,

delle celesti misericordie, voglio dire alla preghiera. Soleva in queste

occasioni, con bei sentimenti, eccitare nel clero e nel popolo insieme

con la penitenza la fiducia in Dio.

Si vedeva pregare con tanto fervore e fiducia in Dio ch’era di esempio

a tutti gli astanti. Fu perseverante nella preghiera in simili eventi,

poiché passava a spingere il popolo a fare la processione di penitenza

portando per Torre 1’immagine della Madonna Addolorata, il santissimo

legno della Croce e la statua del principal patrono San Gennaro.

Ritornando in chiesa, seguitava a pregare. In tutto il tempo che

duravano le litanie dei Santi e le lauretane nella chiesa parrocchiale

si vedeva il Venerabile molle di lacrime perseverando nelle preci,

nihil haesitans.

Giunta la processione in mezzo della Piazza del- la Torre, egli soleva

dare un sentimento col quale eccitava il popolo alla penitenza ed alla

speranza di ottenere da Dio pietà e merce. Nel dare questo sentimento

si vedeva animato da tanta fede e speranza che sembrava un altro Mose

capace a disamina- re lo sdegno di Dio, si fervorose erano le sue

pubbliche preci che indirizzava al Cielo alla presenza di tutto il

popolo. Ed una volta il Signore si benigno in una maniera tutta

prodigiosa di accogliere la preghiera piena di confidenza del Servo suo.

Nel 1822 vi fu una eruzione desolatrice di cenere e di lapillo. Nel più

fitto meriggio si annotto 1’orizzonte in maniera che si camminava a

tentone, e si dense furono le caligini che si dovettero accendere i

lumi. Che terrore! che spavento! Il pianto, i gridi si sentivano da per

tutto, mestizia, desolazione.

Il Venerabile, non ostante che aggravato dal peso degli anni, divenuto

zoppo pel femore fratturato [sic], pieno di acciacchi, pure

animato dal suo zelo, dalla sua sicura speranza, giusto il suo solito

invito tutti alla preghiera pubblica, esorto alla processione di

penitenza, e strascinandosi a stento sino al mezzo della piazza, in quel

buio di mezzo giorno tenne al gran popolo si commovente discorso che

tutti piangevano si pel castigo sovrastante, si per la vista del vecchio

Pastore che tra le lagrime ed i sospiri si offriva a Dio nella sua

confidente preghiera come mediatore tra Iddio ed il popolo. Tanto basto

che le caligini incominciarono a diminuire pian piano sino a sgombrarsi

totalmente in guisa che uscimmo nel mezzo giorno di notte, e nelle ore

pomeridiane ci ritirammo di giorno.

|