Scout

a Torre del Greco

di Peppe d’Urzo

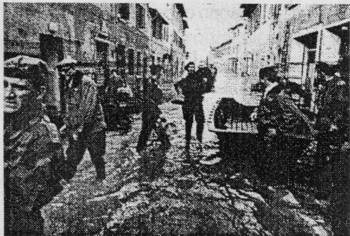

Quarantanni fa e precisamente il 4 novembre 1966

(festività di S. Carlo e Commemorazione delle Forze Armate) alle ore

3,00, a Firenze, una spaventosa alluvione devasta la città. Il fiume Arno

invade il centro storico ed altri quartieri; le acque arrivano a 5 metri

d’altezza. In città si contano 35 morti, 6000 negozi e 12000 auto vanno

distrutti; scantinati e primi piani allagati; fango dappertutto ed

indurito velocemente. L’esercito interviene con distribuzione di viveri;

mancano acqua ed energia elettrica; i telefoni in tilt. Il dramma di

Firenze commuove; tanto forte è il fascino artistico della città medicea.

E mentre un po’ dovunque si raccolgono sottoscrizioni, la gioventù di

tutto il mondo si mobilita come ubbidendo a una parola d’ordine che

nessuno ha mai dato. Migliaia di giovani che furono definiti gli ”angeli

del fango” arrivarono, unitamente a famosi artisti, a Firenze e la loro

azione sarà fondamentale oltre che preziosissima per il recupero delle

numerose opere d’arte danneggiate.

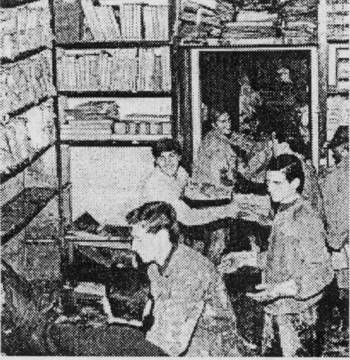

Essi si adoperarono a salvare la gente, i libri, le carte, scritti e tutto

ciò che sapeva di arte, alloggiando in strutture della Ferrovia dello

Stato, con cuccette adibite all’occorrenza. Anche Torre del Greco si

mobilitò in questo ”concours” di grande solidarietà

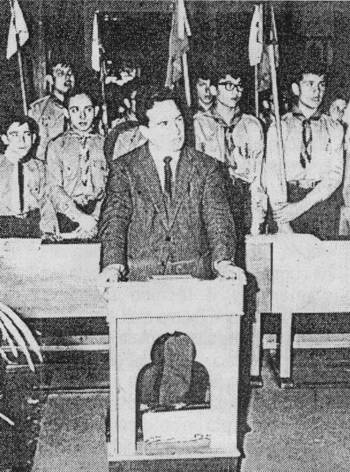

umana. Grazie al compianto prof. Antonio Ascione

(27.10.1924 – Torre del Greco – 18.01.1999), laureato in pedagogia,

insegnante alle elementari, magistrali, direttore didattico e presidente

del ”Gruppo 1° Scouts Torre del Greco” (con sede al Centro Sociale

dell’Ina Casa di via Circonvallazione), su autorizzazione del Ministero

degli Interni, si riuscì ad organizzare un contingente di 17 fra

”scouts” e ”Rover” per servizio volontario pro-alluvione, dal 26

al 31 dicembre 1966 (un altro contingente partirà in seguito). I giovani

”esploratori” torresi, con una piccola quota di partecipazione di

poche migliaia di lire, uniti ad altri gruppi del capoluogo campano,

partirono da piazza Dante a Napoli con tre pullman delle Forze

dell’Ordine; circa 150 elementi nel pieno della beata gioventù si

apprestavano a vivere una nuova esperienza di vita, mai dimenticata e

portata per sempre nel cuore.

Arrivo a Firenze in mattinata nei pressi del Battistero di Santa Croce,

coi terribili segni del fango impressi sulle porte d’ingresso, e,

quelle ”formelle” (riquadri con ornamenti di figure o intagli)

mancanti dal portone d’accesso del Duomo (col campanile di Giotto),

facevano una sensazionale impressione. I nostri piccoli eroi

cominciarono a spalare quella resistente fanghiglia accumulatisi nelle

cantine, negli scantinati e nei sottoscala di alcune abitazioni, fra cui

quella di un sacerdote a San Donnino (frazione di Firenze). Si lavorò

anche nei locali di una biblioteca (forse privata) a recuperare numerosi e

importanti libri. Si dormiva in un convento a Fiesole (comune attuali

15.056 ab. a 295 mt. s.l.m., su un colle dominante, con magnifico panorama,

la città di Firenze, da cui dista 6 km.) su di un freddo pavimento e con

le sole coperte, e, per tutti i giorni di permanenza con la sola divisa

con cappellone e giacche a vento per proteggersi dal freddo che cominciò

ad incalzare. Si desinava a mezzogiorno e sera presso l’Ataf (Azienda

tranviaria autonoma fiorentina).

I boy scouts torresi portarono anche dei doni, preparati

nella nostra città, a dei bambini di una parrocchia in un’altra

frazione di Firenze. Il loro ausilio a favore degli alluvionati, in nome

di una grande solidarietà e situazione drammatica che rafforzò ed uni

tutti in una alta crescita collettiva, fu determinante. Fu un episodio che

segnò tutti ed una esperienza costruttiva. Quando ci si spostava da un

luogo ad un altro,

in una atmosfera autunnale con rara comparsa

di sole, erano evidenti i segni

del catastrofico disastro. I negozianti e commercianti cominciarono pian piano a

riprendersi, e, nelle vetrine ancora precarie di trasparenza,

cominciarono a vedersi i recuperati prodotti, che in precedenza facevano

bella mostra. In qualche bottega d’arte ricomparvero i pastori per i

presepi, esposti ancora col fango; fu un’attrattiva in più per

ricordare i giorni della straripante inondazione. Il contingente torrese

fece ritorno a Napoli e fu accolto festosamente dai familiari e

conoscenti; il fango era rimasto ancora appiccicato addosso ai nostri

ragazzi che, orgogliosi e felici per quel che avevano potuto fare, furono

ricevuti dal Card. Corrado Ursi nel Duomo che volle salutarli in un

caloroso abbraccio collettivo. Dopo ciò, il Governo Italiano si attivò

per porre le basi del

Ministero

della Protezione Civile (complesso delle strutture pubbliche destinate ad

intervenire in caso di calamità naturali; dal 1981 al 1993 ha fatto capo a

un apposito ministro senza portafoglio), e, quasi tutti i boy scouts

torresi (precursori e pionieri dell’attuale servizio di volontariato)

parteciparono ad un corso teorico-pratico coi Vigili del Fuoco, per due

anni consecutivi, presso alcuni stands della Mostra d’Oltremare a

Napoli. Qui si alternarono varie attività fra cui il lancio nel telo e

l’avvolgimento di manichette per l’acqua.

Fra gli istruttori si ricorda un valido ed esperto portiere, un certo

Persico. Ci fu, alla fine del corso, un’agevolazione governativa, per

accedere come ausiliario (servizio militare) nel Corpo dei Vigili del

Fuoco. Del primo contingente dell’Asci (Ass. Scoutistica Ital., poi

Agesci: Ass. Guide e Scouts Cattolici Italiani) di Torre del Greco che

prese parte alla ”missione” fiorentina si ricordano (e non ce ne

vogliano quelli non menzionati): Carlo Boccia, Enzo Balzano, Ciro

Ambrosino, Enzo Benigno, Luciano Sorrentino (da reparto ”G.ro Palomba”

con sede nell’Oratorio ”Beato Vincenzo Romano” in via V. Veneto), S.re Iovane, Andrea Borrelli, Gigino De Luise (detto ”II piccoletto”,

capo responsabile), Eduardo Barlassini, Leonardo Gaglione, S.re Polese,

ecc.

La loro bella uniforme era così composta: cappello color Kaki (tipo

guardia canadese), foulard bleu con bordo rosso, camicia (tipo militare) e

pantaloncino Kaki, calzettoni bleu, scarponcini e stemma sulla manica

destra ”Campania Felix”. Un motivetto che fu cantato dagli scouts

italiani e torresi nel dopoguerra l’Associazione fu soppressa durante il ventennio così recitava:

”Col cappellone e un giglio d’or, sempre restiam esplorator... Se

l’Asci è sciolta, con voce alta cantiam insiem...”.

Da ricordare che lo scoutismo (”lupetti”, da 6 a 11 anni; ”Scouts”

da 12 a 17 anni e ”Rover” da 17 in poi) è un movimento sorto nel 1908

in Inghilterra, per iniziativa di Baden Powell (Robert Stephenson Smyth,

1857/1941, primo barone ed ex generale inglese) con lo scopo di riunire

gli adolescenti in una organizzazione capace di sviluppare l’educazione

fisica e morale, mediante campeggi, esercitazioni di carattere premilitare

(senza le armi usate dagli eserciti), ecc. In Italia il movimento sorse

nel 1912. Proibito sotto il fascismo, risorse dopo la seconda guerra

mondiale, con caratteristiche eminentemente cattoliche.

A

Torre si formò anche un reparto nautico (o marino) con sede vicino la

chiesa di S. Maria del Principio (Sant’Anna), dedicato alla memoria di

Geppino D’Amato, guardiamarina, deceduto nell’ultimo conflitto

mondiale con medaglia al valor militare.

Un onorevole omaggio era dovuto

ai nostri ragazzi di allora che si recarono al capezzale di una città

sconvolta da una devastante alluvione che coinvolse giovani provenienti da

ogni parte del mondo in una solidale lotta contro i tanti disagi che

Firenze subì. La grande mobilitazione che fu un’impresa estenuante

salvò il grandioso patrimonio artistico fiorentino.

Firenze non poteva

essere abbandonata a se stessa; il mondo aveva bisogno di Firenze.

Le foto: tre immagini dell’alluvione di Firenze (04.11.1966); il prof.A. Ascione con un gruppo di ”scouts” di allora; l’elmetto del corso scouts/V.d.F. con stemma metallico Asci e Gei (Giovani esploratori italiani).